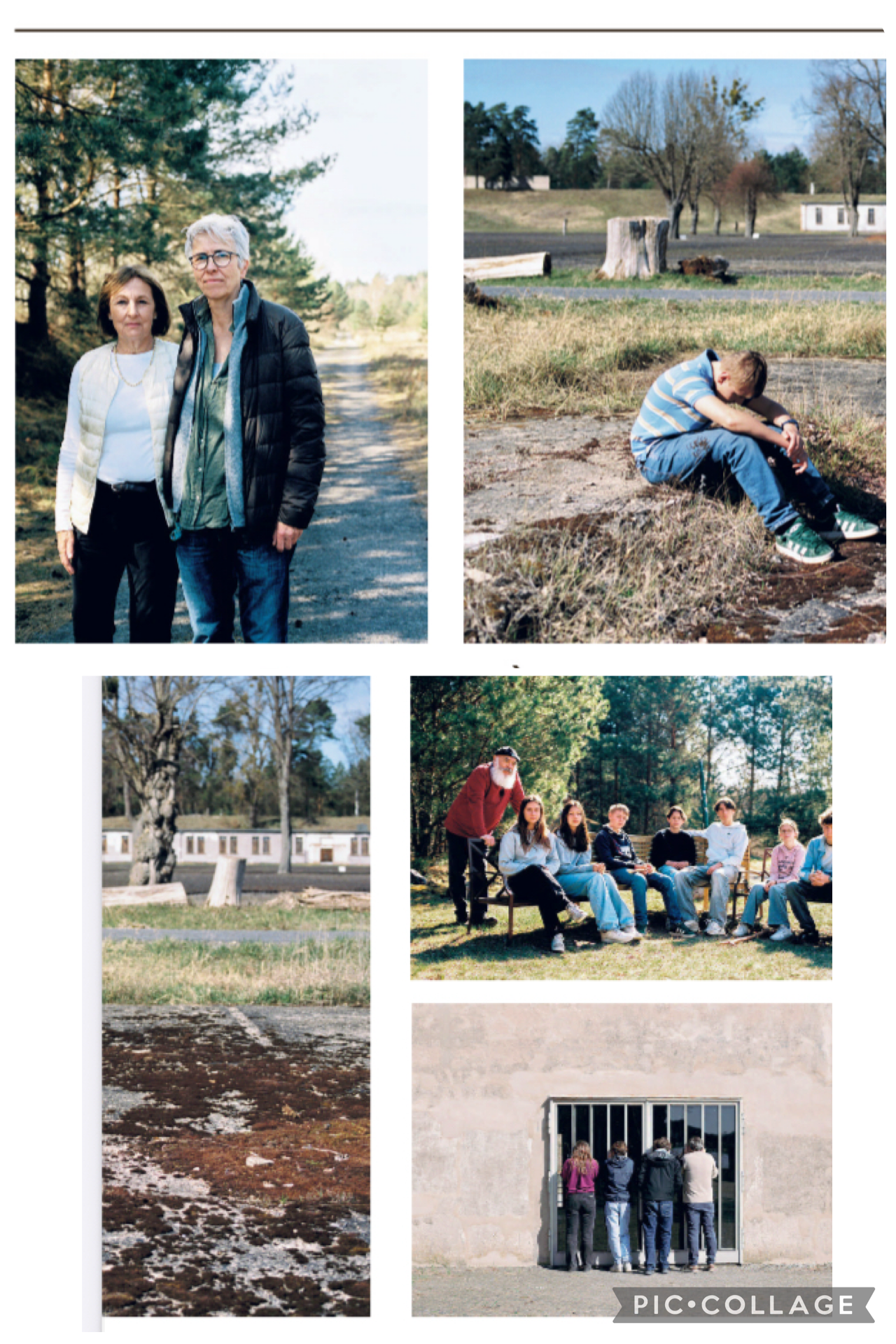

Visite du SAADIR à Ravensbrück

05.10.2025

20 | Horizons Mardi 29 avril 2025

0123

Retour à

Ravensbrück

A quelques jours de la célébration des 80 ans

de la découverte, par l’Armée rouge, du plus grand camp

pour femmes du IIIe Reich, des descendants de déportées

françaises ont effectué un voyage mémoriel sur les traces

de leurs mères, tantes ou grands-mères

Fürstenberg (Allemagne) - envoyée spéciale

Le rendez-vous a été donné à 5 h 45,

vendredi 11 avril, à l’aéroport

d’Orly. Le vol easyJet de 8 h 40 qui

doit rejoindre Berlin est en retard.

Ils sont une quarantaine à s’être

inscrits pour ce voyage en Alle-

magne, à l’initiative de la Société des familles

et amis des anciennes déportées et internées

de la Résistance (Sfaadir). Pour les 80 ans de la

découverte du camp par l’Armée rouge, le

30 avril 1945, ils tenaient à faire ce « pèleri-

nage » mémoriel à Ravensbrück, le plus

grand camp pour femmes du IIIe Reich, où

ont été déportées 8 000 Françaises dont,

pour eux, une mère, une grand-mère, une

tante. « Nous voulions le camp pour nous »,

explique la présidente de l’association, Anne

Cordier, qui a préféré un voyage « plus in-

time », loin de la foule attendue du 1er au 4 mai

pour la commémoration officielle.

L’atmosphère est enjouée mais électrique,

habitée par des sentiments mêlés, une émo-

tion contenue. C’est la septième fois qu’Anne

Cordier, 73 ans, se rend à Ravensbrück, où sa

mère, la résistante Sylvie Girard, a été dépor-

tée en 1944. Ce n’est jamais anodin. Une an-

née, elle a eu une extinction de voix pendant

toute la durée du séjour. Une autre, elle ne

pouvait plus marcher. « Cette fois, ça va…, se

persuade-t-elle. Quand il fait beau, là-bas, il y

a une énergie particulière. Et puis, la survie, la

libération, c’est le thème du voyage. »

C’est la première fois qu’aucune ancienne

déportée ne les accompagne. L’une des der-

nières survivantes, Jacqueline Fleury, 101 ans,

projetait de venir, en dépit de ses difficultés à

marcher et de sa vue déclinante. Mais quand

sa fille, Bernadette, trésorière de la Sfaadir, lui

a dit qu’elle ferait la visite en fauteuil roulant,

l’ancienne résistante, silhouette menue, re-

gard d’acier, s’est insurgée : « Ça, pas ques-

tion ! » Elle n’est pas là, mais quinze de ses des-

cendants, dont sept arrière-petits-enfants, de

10 ans à 17 ans, sont du voyage. « Je tenais à y

aller avec mes enfants tant que ma grand-

mère est encore là », explique Anne Fleury,

48 ans, qui reconnaît que ce passé est « lourd »

pour toute la famille. Elle est soulagée de faire

cette démarche au sein d’un groupe : « Nous

ne sommes pas seuls à nous emparer de son

histoire, nous la portons tous ensemble. »

A Berlin, un bus les attend pour les conduire

à Fürstenberg, à 80 kilomètres. Sous un ciel

gris, il traverse le Land de Brandebourg, où le

parti d’extrême droite, Alternative pour l’Alle-

magne (AfD), a obtenu près de 30 % des voix

aux élections régionales de septembre 2024.

« Avec le passé que nous avons, jamais je

n’aurais cru cela possible », commente la guide,

au micro. Les enfants de déportés non plus,

eux qui voient la génération de la guerre s’ef-

facer et le tragique de l’histoire revenir, dans

un triste chassé-croisé. Le bus dépasse une

usine Tesla, propriété du milliardaire Elon

Musk, qui s’est fait remarquer en janvier par

un vrai-faux salut nazi. Le soutien apporté à

l’AfD par ce proche de Donald Trump, qui en a

profité pour relativiser le passé, fait frémir

Bernard et Viviane Cauchetier.

Né cinq ans après la guerre, Bernard est le

neveu de Magdeleine Bouteloupt. Scandali-

sée par les lois antijuives de 1942, la jeune

éducatrice voit un enfant dont elle s’occupe,

à Paris, disparaître du jour au lendemain avec

sa famille. Elle intègre le réseau Comète, où

elle était chargée de convoyer les aviateurs al-

liés de Paris à Bordeaux. Un infiltré dénonce

le réseau. Elle meurt sept jours après son re-

tour de Ravensbrück, à 33 ans, à la veille de la

capitulation allemande. Les parents de Ber-

nard Cauchetier sont allés la chercher à l’Hô-

tel Lutetia, à Paris, où revenaient les déportés.

En la voyant amaigrie et épuisée, ils ont eu du

mal à la reconnaître. Avant de mourir, la ré-

sistante a dit à sa famille : « Si c’était à refaire,

je le referais. » A sa petite sœur, elle a glissé :

« Il faudra que tu me réapprennes à rire. »

Installés en Picardie, Bernard et son

épouse, Viviane, petite-fille et fille d’ouvriers

immigrés italiens ayant connu le fascisme,

s’inquiètent de voir des membres de leurs fa-

milles séduits par le discours du Rassemble-

ment national. « Il faudra parler de ce que

nous avons vu à Ravensbrück, dire que tout

peut recommencer, insiste Viviane Cauche-

tier. Nous avons un rôle à jouer. »

Sombres et monotones, les pins défilent

par la vitre. Les conversations engagées à l’aé-

roport se poursuivent. Plusieurs descendants

de déportés écrivent des livres pour que ces

vies engagées ne soient pas oubliées. Héloïse

de Menthière, 43 ans, fait des recherches sur

sa grand-tante Marie-Louise Cloarec, aide-

opératrice radio du corps féminin des trans-

missions (les « Merlinettes »), parachutée en

France depuis Londres dans la nuit du 5 au

6 avril 1944, arrêtée le 27 avril et déportée.

Réservoir de main-d’œuvre

Anne-Charlotte et Marie-Pierre Jeancard, une

avocate et une historienne, suivent les traces

de leur tante Denyse Clairouin, poétesse et

traductrice, à l’origine de la première agence

littéraire à Paris, dans les années 1930. Ayant

rejoint Mithridate, un réseau franco-britanni-

que de renseignement militaire, cette céliba-

taire charismatique est arrêtée en 1943, dé-

portée elle aussi. Aucune des deux ne ren-

trera. Marie-Louise Cloarec est fusillée à Ra-

vensbrück le 18 janvier 1945. Denyse Clairouin

meurt d’épuisement le 12 mars 1945, après

avoir été transférée à Mauthausen (Autriche).

Le bus a quitté l’autoroute. A la sortie,

aucune mention de Ravensbrück. Le camp de

femmes reste méconnu. La Sfaadir, qui se bat

contre cette « invisibilisation », a fait de nom-

breuses démarches, restées vaines, pour que

ce lieu de mémoire soit indiqué sur la route

qui relie Berlin et le nord de l’Allemagne. La

petite ville de Fürstenberg est déserte. Avec

ses maisons colorées, son château et ses for-

tifications médiévales, elle est comme sortie

d’un conte. Le camp se trouve à dix minutes à

peine, de l’autre côté du lac Schwedtsee.

Il ne reste rien du portail d’entrée, monu-

mental, qui ouvrait sur un complexe de

9 000 mètres carrés, entouré de hautes mu-

railles et de miradors. Le groupe s’installe

pour la nuit dans les anciens blocs d’héberge-

ment des gardiennes, transformés en

auberge de jeunesse. Un peu plus loin, à l’orée

de la forêt, des maisons individuelles en bois,

aux volets pastel, étaient réservées aux fa-

milles des officiers SS. En défaisant leurs vali-

ses, beaucoup pensent, glacés, au film du réa-

lisateur britannique Jonathan Glazer, La Zone

d’intérêt (2023), sur la famille du comman-

dant d’Auschwitz, Rudolf Höss, installée dans

un pavillon paisible, contre le mur du camp.

Samedi 12 avril, au matin, Thomas Kunz, un

guide allemand, attend le groupe devant l’an-

cien siège de la direction SS, la Kommandan-

tur. Entre 1939 et 1945, quelque 123 000 fem-

mes de toute l’Europe ont été retenues à Ra-

vensbrück : déportées politiques et résistan-

tes (en vertu du décret Nacht und Nebel,

« nuit et brouillard »), juives, Tziganes, Té-

moins de Jéhovah et d’autres personnes ju-

gées indésirables par le régime nazi. Parmi les

Françaises, l’ethnologue Germaine Tillion, la

nièce du général de Gaulle, Geneviève de

Gaulle-Anthonioz, la sœur de Simone Veil,

Denise Vernay, ou la communiste Marie-

Claude Vaillant-Couturier, y sont passées, le

camp ne cessant de s’étendre. « A la fin, le plus

grand chaos régnait », résume Thomas Kunz,

qui porte à l’épaule un sac arc-en-ciel, tache de

couleur incongrue dans ce paysage si sombre.

Les baraques des déportées ont été rasées

par les Russes, qui ont transformé le camp en

caserne, après l’avoir libéré, le 30 avril 1945.

Mais les anciennes laveries sont restées. Les

grands hangars où étaient installées des usi-

nes de textile aussi. Ravensbrück était avant

tout un camp de travail. Heinrich Himmler

tenait à ce gigantesque réservoir de

main-d’œuvre, à la disposition de l’industrie

allemande. L’entreprise Siemens avait installé

vingt halles de production à proximité du

camp. Anne-Charlotte Jeancard demande au

guide où se trouve la place d’appel. Dans un

poème, L’Appel, sa tante Denyse Clairouin dé-

crit le « ciel noir » et la « terre noire », les « visa-

ges de chiens errants » des déportées : « Se sou-

vient-on encore d’elles,/ Celles qui paient ar-

gent comptant/Pour que la vie soit libre et

belle/Et que la France ait un printemps ? »

Le guide conduit le groupe vers une espla-

nade immense et triste, l’Appelplatz, où les dé-

tenues, réveillées à 3 h 30, étaient comptées,

sans pouvoir bouger, affrontant les tempéra-

tures brûlantes ou glaciales de cette « petite

Sibérie ». Epuisées, elles se soutenaient discrè-

tement pour ne pas être repérées par les gar-

diennes et leurs chiens. Lors des « sélections »,

les blessées, les plus âgées, ou celles considé-

rées comme trop faibles pour travailler,

étaient isolées, puis éliminées. Dans son livre

Ravensbrück (La Baconnière, 1946), Germaine

Tillion décrit la mise en rang par cinq, avec in-

jures et coups, l’attente debout devant les bâ-

timents sombres, « le défilé de fantômes hâ-

ves, déguenillés, squelettiques » et « l’odeur de

tombeau qui les suivait ». « Cela permettait

tout de suite de savoir que (…) tout était fini,

que de cet abîme on ne ressortait pas. »

A l’entrée du camp ont été conservées les

fondations du Revier, l’infirmerie. Un mou-

roir où les SS tuaient les prisonnières par in-

jection. Plus loin, le bunker, où certaines

étaient mises à l’isolement, bastonnées, ou

servaient de cobayes aux expériences médica-

les du sinistre professeur Karl Gebhardt. Dans

La Traversée de la nuit (Seuil, 1998), Geneviève

Quelque 123 000

femmes ont été

retenues dans le

camp : déportées

politiques

et résistantes,

juives, Tziganes,

Témoins de Jéhovah V1

Sortie par de cazanove le 28/04/2025 07:46:59 Date de Publication 29/4/2025

p20 b90 p20 b90 Demain un Autre Jour: 2025-04-28T10:42:25c:Le Monde;u:spierre@mp.com.fr; 2025-04-28T11:00:29+02:00

0123

Mardi 29 avril 2025 Horizons | 21

de Gaulle-Anthonioz raconte les trois mois

qu’elle a passés dans l’un de ces cachots humi-

des, « comme si Dieu était resté à l’extérieur ».

Le soleil du printemps tranche avec la gra-

vité du moment. Frêle et concentrée, Marie-

Odile Astier-Tuloup prend des notes dans un

petit carnet. Sa mère, Andrée Bès, employée à

la préfecture de Versailles, intègre à 24 ans le

réseau Défense de la France. Avec son amie de

lycée, Jacqueline Fleury, elle transporte tracts

et faux papiers, la nuit, en passant par les cou-

loirs du métro. Arrêtée à l’été 1943, elle est

brutalement interrogée rue Lauriston par les

inspecteurs Henri Lafont et Pierre Bonny,

chefs redoutés de la Gestapo. « Tiens-toi ! Ima-

gine que tu tournes dans un film », lui intime

sa mère, arrêtée elle aussi, qui retrouve sa fille

ensanglantée dans un fourgon pour Fresnes.

le retour, une épreuve de plus

Du camp, où elle arrive le 3 février 1944,

Andrée Bès a gardé des amitiés pour la vie.

Mais, comme pour toutes les autres, le retour

a été une épreuve de plus. Marie-Odile se

souvient de ses cris, la nuit, de son obsession

du froid. Elle ne partait jamais en voyage

sans trois ou quatre paires de chaussures à la

fois. « Plus les années passaient, plus les sou-

venirs du camp revenaient, raconte sa fille. La

dernière année a été terrible. Elle ne suppor-

tait plus qu’on ferme la porte de sa chambre. »

C’est Marie Bès, sa grand-mère, qui a ra-

conté l’essentiel à Marie-Odile, enfant : « Ta

mère a beaucoup souffert. » « Je ne comprenais

pas pourquoi ma mère était si dure, pourquoi

ma grand-mère avait l’air si triste, pourquoi il y

avait cette atmosphère si bizarre à la maison »,

confie Marie-Odile Astier-Tuloup, 76 ans, qui

a longtemps œuvré pour l’Action des chré-

tiens pour l’abolition de la torture. C’est sa

troisième visite à Ravensbrück. A chaque fois,

le même rituel : elle marche seule sur la place

d’appel, en essayant d’imaginer ce que sa

mère voyait et sentait, la foule spectrale, les

odeurs et les cris, les aboiements des chiens.

« Mais je n’y arrive pas, reconnaît-elle, et je cul-

pabilise… Toute ma vie a été marquée par ça. Je

crois que je ne m’en suis jamais remise. »

La petite troupe dérive lentement vers le lac

Schwedtsee, qui borde le camp. Yves Tuloup,

le mari de Marie-Odile, se penche pour pho-

tographier une fleur qui perce sous le mâche-

fer : « Ça, c’est de la résistance. » C’est là, à l’ex-

trémité du camp, que les fours crématoires

tournaient à plein. Les habitants de Fürsten-

berg, dont le clocher et les maisons colorées

se trouvent à l’opposé, pouvaient voir les hau-

tes colonnes cracher une épaisse fumée, jour

et nuit. « Ce meurtre de masse était un secret

ouvert », souligne le guide. Début 1945, une

chambre à gaz a été installée dans le camp.

« Est-ce que le lac existe toujours ? Et les arbres

aussi ? » C’est la première chose que Béatrix de

Toulouse-Lautrec a demandée quand son fils

lui a un jour confié qu’il avait fait le voyage

pour Ravensbrück, en 1993, profitant d’une

exposition à Berlin consacrée au cousin de

son grand-père, le peintre Henri de Toulouse-

Lautrec. Membres de l’Organisation polonaise

de lutte pour l’indépendance, qui regroupait

les résistants polonais en France, Béatrix et sa

mère, Anka Sterzynska de Gontaud-Biron,

d’origine polonaise, ont fait passer des juifs en

zone libre avec des faux papiers. Arrêtées, elles

sont emprisonnées au fort Montluc et tortu-

rées « à la baignoire » par Klaus Barbie, chef

cruel et redouté de la Gestapo de Lyon. Puis

envoyées à Ravensbrück, en août 1944. Béatrix

a eu 20 ans dans le camp.

De retour en France, Anka n’a plus jamais

parlé du camp nazi. Béatrix, elle, a gardé de

nombreuses séquelles de la déportation.

Guillaume de Toulouse-Lautrec, 65 ans, se

souvient d’une mère souvent absente, alter-

nant les séjours en hôpital psychiatrique et

en maison de repos. Elle ne pouvait plus pren-

dre de bains, ni entrer dans une piscine. En

sortant du camp, elle ne voulait pas d’enfants.

Dans les années 1980, des policiers étaient ve-

nus l’interroger sur la déportation et lui pro-

poser une compensation financière, négo-

ciée avec l’Allemagne, à laquelle pouvaient

prétendre les victimes du régime nazi. Elle n’a

pas voulu signer, avançant que « l’Allemagne

n’allait pas acheter [son] courage » et que « cet

argent devait être surtout versé aux juifs,

Roms, homosexuels qui s’étaient retrouvés

dans les camps uniquement du fait de leur ap-

partenance ethnique ou sociale ». « Cela l’avait

immensément ébranlée », se souvient son fils.

Béatrix de Toulouse-Lautrec n’a jamais pu

retourner en Allemagne. Mais le premier

voyage de son fils à Ravensbrück l’a aidée à se

libérer. « Le plus grand psy, c’est toi, lui écrit-

elle au détour d’une longue lettre. Le fait que

la chair de ma chair soit revenu vivant du camp

m’aide à comprendre que la déportation fut

une expérience dans ma vie. Avant, c’était une

voie sans issue… » Guillaume, qui s’est occupé

de sa mère jusqu’à la fin, a attendu sa mort,

en 2017, à 95 ans, pour faire sa vie : se marier, à

près de 60 ans, et avoir un enfant. Il a décidé

d’offrir aux archives de Ravensbrück un plan

du camp qu’elle avait dessiné. Sur une feuille

de papier jauni, Béatrix a tracé au crayon l’em-

placement des baraques numérotées, le Re-

vier, la cantine SS, les fours crématoires et la

chambre à gaz. Guillaume est heureux que ce

document retourne d’où il vient : « Dans

vingt ans, pour le 100e anniversaire de la libéra-

tion des camps, mon fils aura 25 ans. Je ne veux

pas qu’il soit contaminé par cette histoire. »

Les voilà tous au bord du lac, que les dépor-

tées devaient parfois longer pour rejoindre

leur unité de travail. Un paysage « beau et

triste », décrivait Geneviève de Gaulle-Antho-

nioz : du sable, des pins et des bouleaux. La fa-

mille Fleury se trouve au grand complet. Ber-

nadette lit un message de sa mère : « Mes pen-

sées vous accompagnent… » Jacqueline Fleury

est restée à Versailles, dans la résidence pour

seniors dans laquelle elle a déménagé en 2023.

L’ancienne résistante, élevée en 2019 par Em-

manuel Macron au grade de grand-croix de la

Légion d’honneur, aurait pu être accueillie

aux Invalides, mais elle a préféré terminer sa

vie dans le quartier où elle réside depuis 1937.

« Kaky » – son nom de résistance – a pris la

suite de Geneviève de Gaulle-Anthonioz à la

tête de l’Association nationale des anciennes

déportées et internées de la Résistance

(ADIR), avant que la disparition de cette géné-

ration n’entraîne sa dissolution, en 2006. Elle

a aussi cofondé, en 1961, le concours national

de la Résistance et de la déportation, et n’a

cessé de témoigner dans les écoles, pendant

plus de soixante ans. Inlassablement, elle ra-

contait son histoire. La résistance, à 17 ans,

dans les réseaux Défense de la France et Mith-

ridate. La déportation, dans les wagons à bes-

tiaux. Le désespoir de retrouver sa mère dans

le camp, alors que chacune de son côté avait

secrètement espéré que l’autre y échappe.

L’ordre que celle-ci lui a aussitôt donné : « On

ne pleure jamais devant un Allemand ! »

Enfin, ces terribles « marches de la mort »,

au printemps 1945, où les ont entraînées les

SS pour fuir l’avancée de l’Armée rouge. Le

partage d’un brin d’herbe pour étancher sa

soif et survivre : « Le geste le plus héroïque qui

soit », répétait Jacqueline Fleury aux écoliers,

médusés. Le difficile retour, enfin : un ma-

riage en 1946, cinq enfants dans la foulée :

« La vie recommençait… » L’ancienne résis-

tante a souvent dit qu’elle n’était jamais vrai-

ment sortie de Ravensbrück : « Tous les jours,

je pense à mes compagnes. Et je ne pardonne-

rai jamais aux Allemands ce qu’ils ont fait su-

bir à ma mère et aux enfants du camp… »

Nés après la guerre, ses enfants ont tous été

marqués par sa force, son exigence et sa rai-

deur, une carapace de pudeur qui a pu s’ap-

parenter à une certaine froideur. Yves, l’aîné,

né en 1946, se souvient des Noël de l’ADIR où

sa mère retrouvait ses compagnes : « Quand

elles étaient ensemble, on n’existait plus. » Jac-

queline Fleury a peu parlé à ses enfants. « Il y

avait encore trop de souffrances », excuse

Yves, qui se souvient combien sa mère a eu

du mal à accepter que son frère choisisse l’al-

lemand au collège. Elle est aujourd’hui ci-

toyenne d’honneur de la ville de Weimar,

près de Buchenwald, où elle a été envoyée en

Kommando (unité de travail), et se dit pro-

fondément européenne.

« Pour maman, la vie est restée un combat,

résume Bernadette Fleury. On me dit toujours :

“Tu as une mère extraordinaire.” C’est vrai,

même si elle n’a jamais pu me prendre dans ses

bras. » A 74 ans, la fille de l’ancienne déportée

le sait désormais : « On a été meurtris indirecte-

ment, à vie. » « Les effets des traumas de guerre

peuvent impacter plusieurs générations »,

confirme Séverine Fleury, psychologue.

Avant le départ pour Berlin, Séverine est al-

lée voir sa grand-mère, avec ses enfants. L’an-

cienne déportée tempêtait contre Donald

Trump, Vladimir Poutine et la guerre au Pro-

che-Orient. Sa petite-fille « adore » ces coups

de sang : « Elle est désolée de laisser le monde tel

qu’il est. Au camp, c’est grâce à cette colère

qu’elle s’en est sortie, et à la sororité. » Ils ont

promis de venir lui raconter leur voyage, en

rentrant. « C’était bien plus difficile et choquant

que l’on imaginait, même en regardant des

films, en lisant des livres, ou grâce à nos cours

d’histoire, lui ont écrit ses arrière-petits-en-

fants. La réalité est bien plus horrible et cela

nous a bouleversés. »

Ils déposent une gerbe de roses au pied de

la sculpture monumentale de Will Lammert,

la Pietà de Ravensbrück : une femme coiffée

d’un voile, se tenant droite ; une autre à l’ago-

nie, dans ses bras. Une minute de silence.

Puis, Le Chant des marais, celui des déportés,

accompagné à la trompette par Augustin, ar-

rière-petit-fils de Jacqueline Fleury. Ce chant,

à chaque fois, fait pleurer Anne Cordier. Sa

mère, Sylvie Girard, membre de l’Organisa-

tion civile et militaire, a été arrêtée fin

juillet 1944, à 21 ans, et très durement tortu-

rée : supplice de la baignoire et nerf de bœuf.

Puis, parce qu’elle refuse de parler, elle est

écartelée. Elle se réveille dans un hôpital où

on lui remet la hanche et le bras déboîtés.

Anne Cordier n’a eu connaissance de ce dé-

tail qu’après la mort de sa mère, il y a vingt-

cinq ans. « Quand elles sont rentrées, les gens

ne voulaient pas les écouter, explique-t-elle.

Ma mère m’a dit un jour : je ne voulais pas par-

ler pour éviter de faire de la peine. »

« Je ne voulais rien savoir »

Les fantômes du passé ont hanté toute sa fa-

mille. L’aîné de Sylvie Girard était bipolaire.

Son dernier a toujours cherché à comprendre,

contactant une à une les amies de sa mère. Sa

fille Anne, elle, s’est longtemps protégée. « Je

ne voulais rien savoir », dit celle qui a finale-

ment entrepris une longue analyse. « Grandir

à côté d’une héroïne vous oblige à une certaine

tenue, dit-elle. On ne se laisse pas aller, on se

tient bien, on ne se plaint pas… » En 2022, Anne

Cordier a repris les rênes de la Sfaadir, qui vise

à maintenir vivante la mémoire des dépor-

tées, et faire connaître la contribution des

femmes dans la Résistance. « Qu’est-ce que

tout cela va devenir quand on ne sera plus là ?,

interroge-t-elle. Nous avons cette histoire dans

les tripes, mais après ? Ce seront les historiens.

J’ai peur que cela disparaisse… »

Comme les autres, Sylvie Girard a entretenu

des amitiés indéfectibles avec ses anciennes

camarades, jusqu’à la fin. Mais elle est rattra-

pée par des problèmes de santé et des épiso-

des sombres. Elle s’éteint en 1999, avec le siè-

cle, « usée et révoltée », à 75 ans. « Dès qu’elle

voyait une tragédie arriver, elle disait : on s’est

battus et voilà que ça recommence ! »

Dimanche 13 avril, le groupe se rend dans

l’ancien camp d’Uckermark, à 2 kilomètres de

Ravensbrück, une annexe du camp, à partir

de 1944, où échouaient les détenues considé-

rées comme trop faibles ou trop âgées pour

travailler. Les SS les envoyaient se « reposer » ;

elles y venaient pour mourir. Il ne reste plus

une baraque sur le site, plus une trace, rien.

Seulement les arbres de la forêt, à perte de

vue. Et des stèles qui racontent « l’extrême

violence, le travail forcé, la faim et le froid… ».

Anne Cordier attend une amie, Eva Bräu-

ning. Les deux femmes se sont rencontrées à

Ravensbrück il y a six ans. Anne pleurait de-

vant le lac. Eva aussi. « Je suis émue, mais pas

pour les mêmes raisons que vous, lui dit-elle

en allemand. Mon grand-père a été l’un des

gardiens du camp. » Les deux femmes parlent

longtemps. Née en 1964, psychologue pour

enfants à Nuremberg, Eva Bräuning n’a ja-

mais rien su du passé nazi de son grand-père.

Mais une photo de son père, à 6 ans, devant

l’école de Fürstenberg, l’a mise sur la piste. En

effectuant quelques recherches, il y a près de

dix ans, elle découvre ce que ses parents lui

avaient caché : Edmund Bräuning a été l’un

des plus hauts responsables du camp de Ra-

vensbrück, à partir de l’été 1943. Avant sa mu-

tation, cet officier nazi, décrit par Germaine

Tillion comme « massif et brutal », était l’ad-

joint de Rudolf Höss, le commandant d’Aus-

chwitz. Il s’est volatilisé à la fin de la guerre,

n’a jamais été jugé. « Je savais qu’un jour tu dé-

couvrirais la vérité », lui a lâché son père, con-

traint d’avouer.

Depuis leur rencontre, Anne prévient Eva à

chaque fois qu’elle revient à Ravensbrück. La

voilà qui arrive de Berlin, avec sa compagne,

Sonya. Les deux Allemandes se mêlent au

groupe de Français, se recueillent avec eux de-

vant les stèles. Puis Anne prend Eva par le bras

et l’entraîne sur le chemin qui fend la forêt,

bordé de pierres rouge sang. Il est l’heure de

rentrer. L’Allemande et la Française marchent

lentement vers l’entrée du mémorial, enla-

cées. Quelques pas derrière elles, Sonya, qui a

accompagné son amie tout au long de cette

quête de vérité et sait à quel point cela lui a été

difficile de l’accepter et d’en parler, sort de sa

poche son portable pour les photographier

toutes les deux, de dos. L’image est belle. Elle

range son téléphone et continue à marcher

derrière elles, en pleurant doucement. p

This Text is currently not availbable in your language try the other versions: